昭和十九年三月、旧満洲国新京で召集を受けたとき、生還は覚束ないのではないかと危ぶまれたので、年来書き捨ててあった幼く拙き歌屑をかき蒐め、親しくしてもらった少数の人達に対するささやかな形見にでもと思って一巻の詩集に編み、これに「泡沫集(うたかたしゅう)」と題して妻に托し、朔風に吹かれながら黒龍江北のほとりの荒涼たる兵営に入隊した。(略)

「泡沫集」はその名の如く、戦後混乱の渦のなかに消え去っていた。それで再び薄れた記憶を辿って破れた泡沫をつくろい、更に囚虜生活中に得た五篇を新たに加え、「この丘にきて」と改題して出版を企てた。今度は親しい人たちに対する形見としてではなく、自分自身の過去とはっきり訣別する必要からであった。それで昭和二十五年二月上京して旧師黄眠先生に過分の序文をいただいた。(略)

(『昨日の空』後記より)

|

「この丘にきて」原稿 |

|

こうして昭和25年に纏められたのが「この丘にきて」原稿である。しかし、出版費用が工面できず、長らく放置されることとなる。

(略)放置しているうちに、羞恥と嫌悪の気持ちが強く沸いてきて出版する気がしなくなったばかりか、いっそひと思いに火中に投じたいような衝動に駆られることも一再でなかった。また一方自らの憐れな死骸が埋葬されないままに放置されているのを見るような不快なこだわりが付きまとって、新しい詩作を妨げるばかりでなく、私の生活をことごとく邪魔されているように思われてならなかった。 (『昨日の空』後記より) |

|

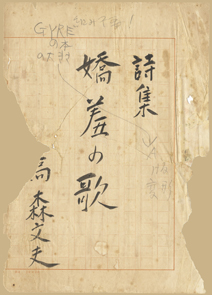

「嬌羞の歌」原稿 |

|

昭和42年、髙森は意を決して「この丘にきて」原稿の再編集を行う。新作を加えるとともに、作品順を入れ替えた。 |

|

第二詩集『昨日の空』 |

|

翌年、再度原稿を整理し、『昨日の空』と題名を変え、ようやく第二詩集は出版される。「泡沫集」から30年が過ぎようとしていた。

それで「一樹社」主人の厚意に甘えて、ありのままに「昨日の空」と三度題名を変えて出版することにした。大体昭和四、五年頃から昭和二十三、四年頃までのものが収められているので、およそ二十年間に亘る私の貧しい詩作の練習帳である。痩地に種蒔かれた裸麦のように稔り少ない一巻を手にして出づるものは嘆息ばかりだ。その上黄眠先生の序文をいただいてから更に荏苒(じんぜん)十九年の歳月が空しく流れ去った。何とも名状し難い感慨に捕えられる。とまれこの過ぎし日の歌を葬る小さな空色の柩を野辺の細径に送り出そう。(後略) (『昨日の空』後記より) |